您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

7月30号广州天气_7月31日广州天气

tamoadmin 2024-07-03 人已围观

简介1.二十四节气中哪些农作物分别适宜在哪些气节播种?2.全球气候变暖的背景3.中国发生过哪些重大空难?4.广东小学什么时候放暑假2022年5.历史上中国有几次空难?6.中国民航最近的空难是什么时候?我国可分为5个气候区,分别是:严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和气候。每个气候区都有各自的气候特点,建筑设计应当针对这些气候特点提出相应的设计策略。以下就对五大气候区中挑选的代表城市分别对其气候进行分析

1.二十四节气中哪些农作物分别适宜在哪些气节播种?

2.全球气候变暖的背景

3.中国发生过哪些重大空难?

4.广东小学什么时候放暑假2022年

5.历史上中国有几次空难?

6.中国民航最近的空难是什么时候?

我国可分为5个气候区,分别是:严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和气候。每个气候区都有各自的气候特点,建筑设计应当针对这些气候特点提出相应的设计策略。以下就对五大气候区中挑选的代表城市分别对其气候进行分析,并阐述当地气候适应性建筑实例。

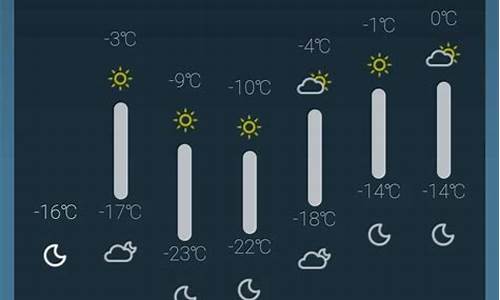

一、严寒地区代表城市——呼和浩特

1、呼和浩特气候特征

呼和浩特位于内蒙古自治区中部(图2.1.1)。东经110°46′--112°10′,北纬40°51′--41°8‘,地处内蒙古自治区中部山脚下,全市总面积17,224平方公里。

呼和浩特属中温带大陆性季风气候,四季气候变化明显,差异较大,其特点:冬季漫长严寒,夏季短暂炎热,春秋两季气候变化剧烈。年平均气温由北向南递增,北部大青山区仅在2℃左右,南部达到6.7℃。最冷月气温-12.7~16.1℃;最热月平均气温17-22.9℃。平均年较差为34.4-35.7℃,平均日较差为l3.5-13.7℃。极端气温最高38.5℃,最低-41.5℃。无霜期:北部山区为75天,低山丘陵区110天,南部平原区为113-134天:日照年均1 600小时。降水量:年平均降水量为335.2-534.6毫米,其地域分布是西南最少,年雨量仅350毫米;平原区在400毫米左右;大青山区在430-500毫米;最多是大青山乡一前响村,年均降水达到534.6毫米;其次是井乡,年均降水量为489.3毫米;最少是在南坪乡、黑城乡、新营镇一带,年均降水量仅为335.2-362.8毫米。

2、蒙古民居蒙古包

蒙古包自匈奴时代起就已出现,一直沿用至今。蒙古包外观呈圆形,顶为圆锥形,围墙为圆柱形,四周侧壁分成数块,每块高160厘米左右,用条木编围砌盖;游牧区多为游动式。

蒙古人用羊胃形容自己的毡包,因为十三世纪的蒙古包其形如此(图2.1.1)。蒙古包顶上圆中有尖,中间宽大浑圆,下面可以算作"准圆"这种形式特点,使草原上的沙暴和风雪,受到蒙古包的缓冲以后,会在它后面适当的距离,形成一个新月形的缓坡堆积下来。这是因为蒙古包没有菱角,光滑溜圆,呈流线型形状。包顶是拱形的,承受力最强(如桥梁之拱形)形成一个强固的整体。大风来了,承受巨大的反作用力。上面的沙子流走了,下面的沙子在后面堆积起来。搭盖坚固的蒙古包,可以经受冬春的十级大风。

蒙古包的搭建选址非常讲究。夏营盘的蒙古包搭建在平坦开阔 、高原凉爽之地,冬营盘则选择山前避风之处。这些适合气候特征的选址与蒙古包顶窗苫毡、底部围毡(哈雅布琪)的开闭相配合,使蒙古包在炎热的夏季通风凉爽、酷寒的冬季温暖祥和,仅 靠草原上少量的牛粪即可维持日常的能量消耗。蒙古包冬暖夏凉,还因为它球体的造型,通体发白,有较好的反光作用。其背面还可以开风窗,还可把围毡边撩起来。

蒙古包具有明显的自然地域和生活方式印记,它建设周期短、结构灵活、施工技术简单、建造速度快、结构整体性好,抗震耐久、保温隔热(词条“隔热”由行业大百科提供),所用材料均与环境友好。这些特点正好符合当代设计界不断追求的绿色设计理念。

二、寒冷地区代表城市——延安

1、延安气候特征

延安市位于陕北南半部,地处北纬35°21′~37°31′,东经107°41′~110°31′之间,属高原大陆性季风气候。境内梁峁沟谷纵横,地表支离破碎,起伏大,坡度陡。属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候。主要气象灾害有干旱、低温霜冻、冰雹、干热风、连阴雨。年平均气温9.9℃,年平均最高气温17.2℃,年平均最低气温4.3℃,最热月(7月)月平均气温23.1℃,最冷月(1月)月平均气温-5.5℃,极端最高气温38.3℃(2000年7月21日),极端最低气温-23.0℃(1991年12月28日)。

2、陕西黄土高原窑洞

位于黄河中游、属黄土高原丘陵的沟壑区的延安地区,无论是城镇或乡村,时至今日,窑洞仍是人们最主要的居住形式。窑洞一般高3米多,宽3米左右,最深的可达20米。洞口都朝阳,这样便于阳光照射。最简便的窑洞就是直接挖土形成的窑洞土窑洞;将土窑洞用石头加固,就成石窑洞了。

黄土高原上阳光充足,干旱少雨,木材资源缺乏,地形上沟壑纵横交错,而且黄土高原土质好,地下水位低。窑洞利用土层保温蓄热,改善室内热环境。也就是说、窑洞建筑的主要优点来自土壤的热工性质,厚重的土层所起的绝热作用使其温升很低,温度波动在土壤中仅有一定的深度,在此

深度以外就无波动影响。陕北的沿崖窑洞利用山地地形,效果更好。窑洞不仅有适合人、畜居住的冬暖夏凉条件,还是一个良好的天然冷藏库。

三、夏热冬冷地区代表城市——温州

1温州气候特点

温州市位于浙江省东南部,属中亚热带季风气候,冬季盛行从大陆吹来的偏北风,气温较低,雨水较少,湿度蒸发较小。这里雨水充沛、空气湿润,且四季分明。夏季盛行从海洋吹来的偏南风,湿大雨多,气温较高。春季天气多变,时常阴雨连绵。秋季大气较稳定,常见"秋高气爽"天气。全年气候总特点是:温度适中,热量丰富;雨水充沛,夏季炎热;四季分明,季风显著;气候多样。温州常年平均气温在18℃左右,这是人类活动较为适宜的气候条件。根据温州气象台历年各月逐日逐时气温记录及人的冷热舒适要求,温暖舒适期(10-28℃)每年长达9个月,出现时数可达6500小时,占全年总时数的74%。全年>0℃活动积温约6500℃,无霜期275天,是全省热量资源最丰富的地区。

2江南民居

江南民居普遍的平面布局方式和北方的四合院大致相同,但是一般布置紧凑,院落占地面积较小,以适应当地人口密度(词条“密度”由行业大百科提供)较高,要求少占农田的特点。受南方气候的炎热潮湿特点对建筑的影响,江南民居居室墙壁高,开间大;前后门(词条“门”由行业大百科提供)贯通,便于通风换气(图2.3.1);为便于防潮,建二层楼房多,底层是砖结构,上层是木结构。江南民居也往往利用天井来组织门窗(词条“门窗”由行业大百科提供)设计,南墙尽量开窗或隔扇门,以引导南风入室;槛窗下的槛墙有的设有透空栏杆,以增加通风面积;支摘窗,上面可支起,下可摘除,都可以调节风量;推拉窗则可推可拉;还有中轴转窗可以成片开启,调节角度和开口大小,引导南风;特别是横批窗,冷空气从窗下部进入,从上部流出,形成热压通风。

江南民居还讲究风水(图2.3.2),“风水”主要是指古代人们选择建筑地点时,对气候、地质、地貌、生态、景观等各建筑环境因素的综合评判。现在看来也是适应当地气候的表现。

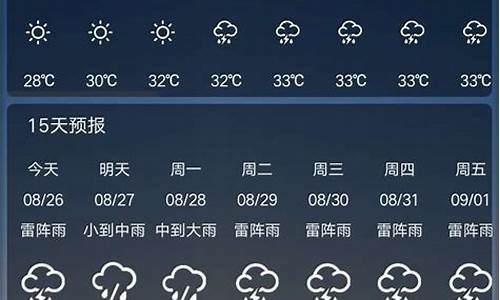

四、夏热冬暖地区——广州

1、广州气候特点

地处北温带与热带过渡区,横跨北回归线,年平均温度22℃,最热月(七月)平均气温28.5℃,最冷月(一月)平均气温13.3℃,极端最低温度0℃,最高温度39.1℃。南亚热带季风气侯,气候宜人,是全国年平均温差最小的大城市之一,具有温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短等特征。全年水热同期,雨量充沛,利于植物生长,为花团锦簇的“花城”广州提供了极好的条件。年均降雨量为1982.7毫米,平均相对湿度为68%。全年中,4至6月为雨季,8至9月天气炎热多台风,10至12月气温适中。

2、广州西关大屋

该区俗称"西关"。这一带有许多典型的传统旧屋,人称“西关古老大屋”。这些老屋过去多是豪门富商的住宅,高大明亮,装饰精美。大屋两侧各有一条青云巷,取平步青云之意,这种巷又称冷巷、火巷、水卷等,有通风、防火、排水、采光、晒晾、交通、栽种花木等功能。

广州的高温天气时间长,从前没有电风扇和空调,西关大屋的设计十分周到。采用整齐封闭的外墙(图2.4.1)以减少太阳辐射(词条“太阳辐射”由行业大百科提供),也能防火和保持私密性。建筑利用起伏的坡屋面、小庭院、天井、敞厅、青云巷、天窗、高侧窗、疏木条、各种通透的门窗来组织自然通风(如脚门、趟栊和大门),在炎炎夏日中显得格外阴凉。

五、温和地区——西双版纳

1、西双版纳气候特征

西双版纳位于云南的南端,属热带季风气候,日照充足,雨量充沛,一年内分干季和湿季,年平均气温在21℃。干季从11月至翌年4月,湿季从5月至10月。终年无霜雪。年雾日达108—146天。景洪地区极端最高气温达41.1℃,极端最低气温2.7℃,常年适于旅游观光。 西双版纳因地处北回归线以南的热带北部边缘气候类型为热带季风气候,山区为亚热带季风性湿润气候,终年温暖、阳光充足、热量丰富、湿润多雨,具有“长夏无冬、一雨成秋”的特点。一年只分为雨季和旱季两季。雨季长达5个月(5月下旬——10月下旬),旱季则长达7个月之久(10月下旬——次年5月下旬)。雨季降水量占全年降水的80%以上。

2、西双版纳"干阑"

云南西双版纳属于亚热带气候,常年气温高,年降雨量大。居住于此的傣族居民为适应当地潮湿多雨的气候条件,就地取材,用竹木建造了干阑式住宅(图2.5.1),底层架空,四周无墙,只有几排柱子支承上面的重量,木或竹的楼面留缝,使较凉的空气从底层透人,改善微气候。底层一般用作厨房、畜圈和杂用,二楼储藏粮食。底层和第二层外墙不开窗,上两层为住房,向外开窗,内侧为廊,连通各间。设凉台,屋顶坡度较大,多采用“歇山式”以利屋顶通风,飘檐较远,重檐的形式有利于遮阳、防雨。平面呈四方块,中央部分终日处于阴影区内,较 为阴凉,为族人议事、婚丧行礼及其他公共性活动用。

六、特例城市代表——武汉

1、武汉气候特征概述

武汉在海拔较低的长江流域河谷中(图1.1.1),根据中国建筑气候分区 (见图1.1.2),武汉属北亚热带季风性湿润气候,有雨量充沛、日照充足、夏季酷热、冬季寒冷的特点。一般年均气温15.8℃-17.5℃,一年中,1月平均气温最低,0.4℃;7、8月平均气温最高,28.7℃。夏季极长达135天,因武汉地处北纬30度,夏季正午太阳高度可达38°,又地处内陆、距海洋远,地形如盆地故集热容易散热难,河湖多故夜晚水汽多,加上城市热岛效应和伏旱时副高控制,十分闷热,

是中国三大火炉之一,夏天普遍高于37℃,极端最高气温44.5℃。初夏梅雨季节雨量集中,年降水量为1100毫米。

武汉与所在的同气候分区的其他城市相比,存在较大的差异,而造成这种地域性差异的主要原因就是武汉独特的地理位置与地形、水文状况。武汉地处海拔较低的长江流域河谷中,河谷的地形特点尤如锅底,四周山地环抱,地面散热困难,使得蒸发的水气不易分散,使气温不断升高,又因地处在长江汉江两江交汇之处,气候与其他城市明显不同。

武汉活动积温为"5150℃,年无霜期240天,年日照总时数2000小时。初夏从每年的五月中旬开始,暑期进入盛夏,盛夏气温最高气温大部分时候在37-39,比有些城市要低,但是最低气温比较高,一般在29-30,为什么给人感觉闷热呢?武汉水系发达,经过白天的水气蒸发,导致空气湿度大,所以给人很不舒服闷热的感觉,一般到夏天在没有空调比较难入睡。到了九月,气温也可能达到38左右,但是最低气温不再很高,十月之后进入初秋,气温会逐渐下降,平均气温在20-25,天气干燥,有时候气温也会异常达到接近30或超过。从秋天步入冬天往往很快,只要有冷空气南下,气温下降十分厉害,超过10度的降温很常见,从12月底到来年2月是冬季,冬季的平均气温在一般在1-3度,天气好时可以有7-8度,但是有寒潮或雨雪时常常在0度以下,武汉大 部分家庭是没有安装暖气的,因此家中觉得比较阴冷。三月后进入初春,气温回升很快,最高气温可以到达20多度,但是低温还是比较低,三月到四月一定要小心倒春寒——常常一夜之间气温下降15到20,大雪纷飞。

2 、武汉气候适应性建筑

1)青城国际

青城国际项目(图1.2.1)位于青山之核——和平大道与建设三路交会处,总占地面积1.6万平米,总建筑面积6.5万平米,其中住宅建筑面积5.3万 平米,商业00平米,青山区文化中心6000平米。

青城国际拥有良好的室内室外环境、36.4%的高绿化率,还配备高效能建筑设备(词条“设备”由行业大百科提供)和系统以及对太阳能等可再生能源的利用;并有两大水系统规划设计和七大节水措施;优质的节能建材与典范的采光通风户型;智能化与人性化的管理。

太阳能热水系统、雨水回用系统、外墙内保温系统、双层中空玻璃等七大低碳科技的运用,使青城国际建筑节能指标远超出国家规定的节能50%的标准,其减排、降耗等综合效益更是十分显著。

外墙内保温技术,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季可降低室内温度6-8℃,不仅适应了武汉冬冷夏热的气候特征,降低了建筑能耗,更通过减少空调的使用而极大降低了有害气体的排放。双层中空玻璃和断桥隔热彩铝门窗这两种建筑材料,既可以有效降低能耗,又能够为房子保温、隔热、隔音(词条“隔音”由行业大百科提供)、降噪,提高居住品质。

2) 武汉火车站

武汉火车站位于武汉市青山地区杨春湖东侧容家下咀附近, 为一座新建的大型现代化高速火车站, 是正在建设的京港高速铁路的重要站点, 已于2009 年12 月投入运行。

武汉站整体采用“千年鹤归造型”(图1.2.2), 凸显湖北特色。该造型寓意为充满灵性的千年黄鹤, 惊叹家乡变化翩然而归。建筑中部突出的60m 高大屋顶, 预示着武汉是湖北也是中部省份崛起的关键地点。九片屋檐同心排列, 又象征着武汉九省通衢的重要地理位置。正是在这翩翩起舞的九片屋檐上, 整

齐的排列着一排排太阳能硅晶(词条“硅晶”由行业大百科提供)板, 向火车站站体提供清洁的电能。

另外武汉火车站还采用了地源热泵系统,冬天,从100米的地下取温度高于地面的地下水,形成交换,提高室内温度。夏天,取地下凉水为室内降温。

武汉站所采用的这种地源热泵系统节能、环保,可再生能源利用效率显著。从典型项目测试的情况来看,地源热泵系统的能效比高于常规电制冷机组供冷+锅炉供热系统约20%-30%,高于风冷热泵系统约30%-40%,减少一次能源(化石能源)使用量50%-60%。夏季减少了冷却塔的飘水损失,减缓了城市热岛效应;冬季无燃烧过程,对终端用户来说无污染物的排放。地源热泵技术的推广应用,能够提高能源利用效率并有效改善湖北武汉地区的能源结构。

二十四节气中哪些农作物分别适宜在哪些气节播种?

天气预报只有15天的,你可以通过2345天气查询2011-2015年历史天气。

广州市2015年3月历史天气:平均高温:22℃,平均低温:16℃,极端高温:28℃(3月31日),极端低温:11℃ (3月7日)。

这5年最冷是2011年:

全球气候变暖的背景

立春:(2.4)

在气候学中,春季是指连续5天的日平均气温稳定在10℃~22℃为春天,根据这一标准,浙北春天一般始于4月初。近年来随着气候变暖,春季也提早来到。

我国幅员辽阔,地形复杂多样,对于春天的始日,各地相差甚大,华南各地入春最早。本节气长江中下游地区日平均气温3~4℃,降雨量20~30毫米国。麦田清沟沥水防渍。油菜追肥,排水,中耕除草,重施迎苔肥。

雨水:(2.19)

冬去春来,气温回升,湿度增大,江南一带,雨日和雨量都有明显增加,确也名符其实。但是初春的天气乍暖还寒,变化无常。

本节气长江中下游地区日平均气温5~7℃,降水量30~40毫米。其时大小麦陆续进入拔节孕穗期,看苗施肥,清沟排水,加强油菜的田间管理。

惊蛰:(3.5)

天气谚语:日晕三更雨,月晕午时风(沪);惊蛰闻雷声,全月雨轰轰(浙、鲁);惊蛰滴几点,九九倒回转(甘)

本节气长江中下游地区日平均气温7~9℃,降水量30~40毫米。麦田要加强肥水管理,看墒(土壤有效水含量的经验判断方法俗称田间验墒,将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土)、看苗、看天浇灌拔节肥、拔节水。

油菜施苔肥。早稻准备育秧,植树造林。

春分:(3.20/3.21)

日光直射在赤道上,全球昼夜时间几乎等长。

本节气长江中下游地区日平均气温8~12℃,降水量40~60毫米。

长江两岸自南到北,早稻先后浸种催芽,开始塑料薄膜育秧(防寒潮),抓冷尾暖头抢睛播种。继续管好小麦、油菜和做好植树造林,改善、保护生态环境产,调节气候。

清明:(4.5)

我国黄河流域冰雪融化,草木繁茂,自然界空气清新明洁,宜于踏青。从气候上分析,气温进一步回升,如受暖气团控制,遇上暖好天气,江、浙、沪、皖最高气温可升至25℃以上,当遭到较强冷空气影响时,最低气温可降到5‘、1以下,因此,乍暖还寒仍是这个节气的主要特征。

从降雨来看,本节气内点雨未下有之,节气平均雨量60~70毫米。平均气温可达12~15℃。大江南北都进入了农忙季节,早、中稻先后播种,小麦拔节,油菜扬花,田间管理不能放松。玉米花生播种。

谷雨:(4.20)

清明过后,雨水增多,有利谷物生长,但是,有的年份此时滴水不下,甚至从清明到立夏一直不下雨,出现春旱,这对农业生产影响是很大的。

越冬作物需要雨水以利返青拔节;春播作物播种后需要雨水才能保证出苗率高。一般本节气降雨量为70~80毫米,日平均气温14~18℃。此时,正是农村准备割麦、插秧、种棉的大忙季节。

立夏:(5.5)

暮春方去,新暑初回,万物生长,欣欣向荣。但根据气象学划分,候温(5日为一候)高于22℃时为夏季的标准对照。此时,只有以南真正进入夏季。

有的地区四季不明显,如黑龙江省的爱珲以北和青藏高原的高寒地区根本没有夏季。立夏节气所反映的夏季开始主要是指黄河以南地区。

此时,长江中下游地区日平均气温19~22℃,节气降雨量为90~110毫米。春花作物进入黄熟阶段,要及时抢晴收割。立夏过后浙江将进入雨季,梅雨汛期开始,要做好防汛准备。

小满:(5.20)

“小满”是指黄河流域麦类作物籽粒开始饱满还未成熟,所以称小满。但是浙江此时春花作物籽粒已饱满成熟,农村一派丰收繁忙景象。

此时,长江中下游地区日平均气温在20~23℃,节气降雨量为50~70毫米,与前后节气相比降雨稍偏少。但华南地区却先后进入雨季。

大江南北夏熟作物先后成熟,抢晴收割。北方地区需加强麦田后期管理。春玉米、高粱、中耕、除草、培土尤其重要。

芒种:(6.5)

芒是谷实尖端的细毛;小麦、大麦等有芒作物已经成熟,紧张的夏收开始了,同时又是夏种比较繁忙的季节,所以芒种又称“忙种”。

民间还流传着“春争日,夏争时”,“小满天赶天,芒种刻赶刻”,“麦熟一晌,龙口夺粮”。此时长江中下游地区日平均气温23~25℃,节气降雨量为50~90毫米。

要抓紧早稻培育管理,及时耘田、烤田提高土温,注意防治病虫害。适时播种晚稻。

夏至:(6.22)

太阳直射北回归线,北半球全年白天最长。

北京白天有18小时。往后,白天开始慢慢变短。但此时不是最热的时间,我国南北温度相差很小,不过10℃。多数年份降雨量100超过毫米,日平均气温24~28℃。

要不失时机加强夏季田间管理,及时清除杂草,防治病虫害。

小暑(7.7)

“小暑不算热,热在数伏天”。7月是全年夏季风最强盛的时期,副热带高压笼罩江南,正常的情况是高温少雨为主要特色。

日平均气温28~31℃,降雨量减少,一般60~80毫米。

小暑面临着梅汛和干旱的转折期,各地在抓好防汛的同时,要及时掌握气象预报信息,加强蓄水防旱,力求做到防汛、抗旱两不误。

大暑:(7.22)

全国大部分地区都是炎炎盛暑,这个节气对全国都适用。从降雨量来看,北方雨季已经到来,降雨量增多。长江流域梅雨结束,伏旱抬头,晴热少雨。

在华南此时东南季风带来南海上空的水汽,降雨量仍比较多,本节气浙北降雨量20~50毫米。日平均气温27~31℃,是全年最高的时段。喜温作物,行长速度之快达到了顶峰。水肥田间管理一定要加强。晚稻插秧应抢在立秋之前。

立秋:(8.7)

黄河流域真正的秋天要比立秋晚一个半月左右,长江流域要推迟一个半月到两个月。江南仍受副热带高压控制,大地上积蓄的热量,一时尚不能散尽,所以还有秋老虎的暑热。雨少年份常有伏旱出现。

日平均气温29~27℃,开始呈下降,雨量80~100毫米且分布不均匀。对晚稻要中耕除草,发生旱象要灌溉。秋播要抓紧。棉花摘顶,促进秋桃(棉)发育。

处暑:(8.23)

江南有些地方仍炎热不减,故有“大暑小暑不是暑,立秋处暑正当暑”之说,此时,长江中下游地区日平均气温25~27℃;

冷暖空气又开始在长江中下游地区相遇,进入秋雨期,选题为80~120毫米。这时晚稻正处于生长关键时期。

白露:(9.7)

全国各地气温下降加快,天气转凉爽,“白露秋分夜,一夜凉一夜”。随着季风转换,日照渐短,强度变弱,冷空气开始向南活动,全国大部分地区秋高气爽,连我国西南地区日平均气温也降到22℃以下,此时长江中下游地区日平均气温21~24,降雨量70~90毫米。

棉花分批采摘,秋玉米等作物加强后期的田间管理。

秋分:(9.23)

太阳直射点又回到赤道上,全球昼夜平分。从气候学的角度分析,秋分以后,北方冷空气活动日趋活跃,有时一场西北风便可吹尽夏暑迎来秋凉。

按常年规律,江、浙、沪的入秋期在9月底至10月初。我国东北、新疆等地多半在8月中下旬入秋,黄河下游地区9月中旬入秋,华南大地10月底到11月都会有秋凉的感觉。

继续抓好晚稻田间管理。棉花选种收花。冬小麦、油菜做好播种前的准备。

寒露:(10.8)

此时,北方冷空气热力增强,我国大部分地区受冷的高气压控制,雨季结束,经常晴空万里,日暖夜凉,日温差大,有利晚稻结实。

此时长江中下游地区日平均气温16~19℃,降雨量继续减少,约15~30毫米。寒露节气是长江流域直播油菜适宜期,江北地区开始播种冬小麦。

霜降:(10.23)

从黄河流域看,初霜一般出现在10月下旬,与霜降节气非常吻合,全国各地的初霜日南北相差很大,如东北的长春,在秋分时就有了初霜,而南方的广州,通常霜是罕见的,即使有,到冬至才见初霜。

此时,长江中游地区日平均气温14~16℃,降雨量20~30毫米。要加强油菜、田园蔬菜的培育管理。森林防火的资金积累工作也要尽早落实。

立冬:(11.7)

黄河中下游开始结冰的日期是11月1~11日,与立冬是一致的,但在长江流域,真正的冬季要比立冬迟半个月左右;

而青藏高原上是“六月暑天犹着棉,终年多半是寒天”;在广州至南宁北回归线附近冬无几日;海南省长夏无冬。

所以立冬这个节气不适用于全国。长江中下游地区日平均气温10~13℃,降雨量20~40毫米。搞好晚稻的收晒。做好冬小麦播种的扫尾工作。

小雪:(11.22)

由于北方冷空气热力增强,气温迅速下降。

黄河流域在小雪节气,一般开始下雪。就全国而言,长江流域平均情况2月中下旬降雪;东北地区的初雪要提前到11月初以前;在福州、柳州、百色以南,是终年不见雪的。

此时长江中下游地区日平均气温7~10℃,降(雨)雪量10~20毫米。做好牲畜保暖越冬工作。

大雪:(12.7)

此时,地上有了积雪,黄河中下游地区,各地12月的积雪日数比11月要多一倍,甚至多四倍。

长江中下游地区日平均气温下降到5~8℃,降雪(雨)量10~20毫米。要加强冬小麦、油菜等春花作物的田间管理。

冬至:(12.22)

阳光直射南回归线附近,北半球白天最短;其后阳光直射位置背移,白昼渐长。“过了冬长一针,过了年长一线”。

此时,北方冷空气强盛,标志着寒冬将至,最冷的时节来临。长江中下游地区日平均气温2~5℃,降雪(雨)量10~30毫米。加强冬小麦、油菜等春花作物的田间管理。

小寒:(1.6)

气候变化除了其自身周期性的变化外,人类活动的深度、广度、力度以及大气环流异常、火山喷发尘烟等诸多因素,影响了气候固有的周期化变化规律。

致使过去连续出现14年的暖冬现象。本节气长江中下游地区日平均气温1~3℃,江北0℃以下。降雪(雨)量10~30毫米。

大寒:(1.21)

此时在“数九寒天”,实为一年中最冷的季节,再往后便是“水暖三分”的立春了,长江中下游地区日平均气温1~3℃,降雪(雨)量10~30毫米。

主要农事活动:积肥、造肥,冬修水利扫尾,开始绿化植树,清理改造鱼塘。

农历二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是古代中国劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。

二十四节气即:立春、 雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑,立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降,立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

远在春秋时期,中国古代先贤就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气,以后不断地改进和完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

农历二十四节气这一非物质文化遗产十分丰富,其中既包括相关的谚语、歌谣、传说等,又有传统生产工具、生活器具、工艺品、书画等艺术作品,还包括与节令关系密切的中国节日文化、生产仪式和民间风俗。

二十四节气是古代中国农业文明的具体表现,具有很高的农业历史文化的研究价值。

2006年5月20日,中国农业博物馆申报的的农历二十四节气经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

24节气按照所反应的现象不同可划分为以下3类:

第一类是反映季节的。二分(春分、秋分)、二至(夏至、冬至)和四立(立春、立夏、立秋、立冬)是用来表明季节,划分一年为四季的。

二分、二至是太阳高度变化的转折点。因为是从天文角度上来划分的,所以适用于中国全部地区。四立便不尽然。

尽管也从天文上反映季节的开始,由于中国地域辽阔,气候的季风性和大陆性都极为显著,各地气候悬殊,因此各地四季开始日期和其持续时间并不相同,有些地区四季分明,有些地区不甚明显,甚至某一整个季节都不出现。

例如黑龙江省瑷珲以北和青藏高原的高寒地带便没有夏季。青藏高原上流传着:“六月暑天犹着棉,终年多半是寒天”。华南福州以南没有冬季,有些地区几乎全年都是夏季,真是“草经冬不枯,花非春亦放”,“四时皆是夏,一雨便成秋”。

云贵等高原又是一番景象,冬短而无夏,昆明就有“四季如春”之称。所以四立虽是从天文上划分得来,却有很强的地区性,它不能适应于全国。

第二类是反映气候特征的。直接反映热量状况的有小暑、大暑、处暑、小寒、大寒五个节气,它们用来表示一年中不同时期寒暑的程度以及暑热即将过去等都很确切。直接反映降水现象的有雨水、谷雨、小雪、大雪四个节气,表明降雨、降雪的时间和强度。

此外,白露、寒露、霜降三个节气虽说是水汽凝结、凝华现象,但也反映出温度逐渐下降的过程,和每个节气温度下降的程度。

先是温度开始降低,水汽凝露较多;以后温度下降更甚,不仅露更多,而且凉起来,但还未结冰;最后温度降至摄氏零度以下,水汽凝华为霜。从农业生产上看,这三个节气的热量意义大于它们的水分意义,具体而生动。

第三类是反映物候现象的。小满、芒种反映有关作物的成熟和收成情况;惊蛰、清明反映自然物候现象,尤其是惊蛰,它用天上的初雷和地下蛰虫的复苏,向天地万物通报春回大地的信息。

扩展资料

二十四节气的命名反应了季节、气候现象、气候变化等。

表示寒来暑往变化的有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至八个节气;

象征温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒五个节气;

反映降水量的则是:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪七个节气;

反应物候现象或农事活动的节气有:惊蛰、清明、小满、芒种四个节气。

春分、秋分、夏至、冬至是从天文角度来划分的,反映了太阳高度变化的转折点。

立春、立夏、立秋、立冬则反映了四季的开始。由于中国地域辽阔,具有非常明显的季风性和大陆性气候,各地天气气候差异巨大,因此不同地区的四季变化也有很大差异。

白露、寒露、霜降三个节气表面上反映的是水汽凝结、凝华现象,但实质上反映出了气温逐渐下降的过程和程度。

惊蛰、清明反映的是自然物候现象,尤其是惊蛰,它用天上初雷和地下蛰虫的复苏,来预示春天的回归。

二十四节气命名的讲究

二十四节气反映了太阳的周年视运动,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年在6日、21日,下半年在8日、23日,前后不差1~2天。

“立”表示一年四季中每一个季节的开始,春夏秋冬四个“立”,就表示了四个节气的开始。

立春、立夏、立秋、立冬亦合称为“四立”。公历上一般在每年的2月4日、5月5日、8月7日和11月7日前后。“四立”表示的是天文季节的开始,从气候上说,一般还在上一季节,如立春黄河流域仍在隆冬。

“至”是意极、最的意思。夏至、冬至合称为“二至”,表示夏天和冬天的到来。夏至日、冬至日一般在每年公历的6月21日和12月22日。夏至,太阳直射北纬23.5度,黄经90度,北半球白昼最长。冬至,太阳直射南纬23.5度,黄经270度,北半球白昼最短。

“分”在这里表示平分的意思。春分、秋分合称为“二分”,表示昼夜长短相等。这两个节气一般在每年公历的3月20日和9月23日左右。春分、秋分,黄道和赤道平面相交,此时黄经分别为0度、180度,太阳直射赤道上,昼夜相等。

节气意义:

二十四节气中的一部分节气已逐步成为大众欢庆节日,并与民俗相结合,发展为带有鲜明地域特色的节日文化。例如冬至节,经过数千年发展,形成了独特的节令食文化。

较为普遍的有冬至吃馄饨、吃羊肉等习俗。至今,我国台湾地区依旧保存着冬至时节用九层糕祭祀祖先的传统,以示不忘祖先,不忘自己的“根”。

最后,二十四节气申请世界“非遗”是顺应人类文明发展趋势的工程。农历二十四节气,是流淌数千年的黄河农耕文明的印记,是中国古代劳动人民智慧的沉淀,也是人类天文与农耕技术的空前重大成就,更是人类尊重自然走向自由的里程碑。

它理应跨出国门,向世界展示中国的古代创造以及丰富多样的民间文化和艺术,为世界文明注入中国传统文化的基因。

早在2006年5月,农历二十四节气就入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

2014年4月,中国文化部正式启动将“二十四节气”列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产名录”的申报工作,这是一件顺天理、应地气的工程。我们期待二十四节气申请世界“非遗”早日成功,期待东方智慧之花的再次绽放。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会(下称“委员会”)第十一届常会于2016年11月28日至12月2日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴联合国非洲经济委员会会议中心召开。

11月30日下午委员会经过评审,正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

节气规律:

人们一般都通过黄道日历得知准确的节气时间,还有一种节气日期速算法:

通式寿星公式——[Y×D+C]-L

Y=年代数、D=0.2422、L=闰年数、C取决于节气和年份。

还有一种情况,如果您知道前一年的某一节气准确时间,可以通过一首歌谣轻易算出,之后的年份就是该节气的时间,节气的规律歌诀如下:

立春五日三时头惊蛰倒退三时首

一时一刻清时节立夏九时三刻收

芒种两日退一时小暑三日五时求

五日退三立秋节白露六日退一周

寒露六日加六时立冬六日七时游

大雪六日四时到小寒五日九时收

参考资料?百度百科-农历二十四节气

中国发生过哪些重大空难?

1981~1990年全球平均气温比100年前上升了0.48℃。导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的CO2等多种温室气体。这些温室气体导致全球气候变暖。在20世纪全世界平均温度约攀升0.6摄氏度。北半球春天冰雪解冻期比150年前提前了9天,而秋天霜冻开始时间却晚了约10天。20世纪90年代是自19世纪中期开始温度记录工作以来最温暖的十年,在记录上最热的几年依次是:1998年,2002年,2003年,2001年和1997年。

变暖后联合国的措施

为阻止全球变暖趋势,1992年联合国专门制订了《联合国气候变化框架公约》,该公约于同年在巴西城市里约热内卢签署生效。依据该公约,发达国家同意在2000年之前将他们释放到大气层的二氧化碳及其它“温室气体”的排放量降至1990年时的水平。另外,这些每年二氧化碳合计排放量占到全球二氧化碳总排放量60%的国家还同意将相关技术和信息转让给发展中国家。发达国家转让给发展中国家的这些技术和信息有助于后者积极应对气候变化带来的各种挑战。截止2004年5月,已有189个国家正式批准了上述公约。

变暖后的危害

变暖的危害从自然灾害到生物链断裂,涉及人类生存的各个方面。

历史温度

在人类近代历史中才有一些温度记录。这些记录的来源不同,精确度和可靠性也参差不齐。在1850年前的一两千年中,虽然曾经出现中世纪温暖时期与小冰河时期,但是大众一直相信全球温度是相对稳定的。在1860年才有类似全球温度的仪器记录,当年的记录很少考虑的城市热岛效应的影响。但是根据仪器记录,1860~1900年期间,全球陆地与海洋的平均温度上升了0.75℃;自1979年开始,陆地温度上升幅度约为海洋温度上升幅度的一倍(陆地温度上升了0.25℃,而海洋温度上升了0.13℃)。同年,人类开始利用卫星温度测量来量度对流层的温度,发现对流层的温度每十年上升0.12℃至0.22℃。2000年之后,多方组织对过去1000年的全球温度进行了研究,对这些研究成果进行对比和讨论后发现,自1979年开始的气候转变的过程是十分清晰。此外,其他的研究报告显示,从20世纪初开始至今,地球表面的平均温度增加了约1.1f(0.6℃);在过去的40年中,平均气温上升约0.5f(0.2-0.3℃);在20世纪,全球变暖的程度是更超过在过去400-600年中任何一段时间.。

美国国家航空航天局戈达德太空研究所的研究报告显示,自19世纪广泛地用仪器测量并记录温度开始,2005年是最温暖的年份,比1998年的温度记录还要高。世界气象组织和英国气候研究单位也有类似的估计,相反的是,他们测量显示,2005年是仅次于1998年第二温暖的年份。

在2000年后,各地的高温记录经常被打破。譬如:2003年8月11日,瑞士格罗诺镇录得41.5℃,破139年来的记录。同年,8月10日,英国伦敦的温度达到38.1℃,破了1990年的记录。同期,巴黎南部晚上测得最低温度为25.5℃,破了1873年以来的记录。8月7日夜间,德国也打破了百年最高气温记录。在2003年夏天,台北、上海、杭州、武汉、福州都破了当地高温记录,而中国浙江省更快速地屡破高温记录,67个气象站中40个都刷新记录。2004年7月,广州的罕见高温打破了53年来的记录。2005年7月,美国有两百个城市都创下历史性高温记录。2006年8月16日,重庆最高气温高达43℃。台湾宜兰在2006年7月8日温度高达38.8℃,破了1997年的记录。2006年11月11日是香港整个11月最热的一日,最高气温高达29.2℃,比1961年至1990年的平均最高温26.1℃还要高。

研究预测

据俄罗斯《独立报》2013年7月31日消息,《美国科学院院报》(PNAS)发表文章称,随着海平面上升,美国约1400个城市至2100年或将被淹没。据报道,该结论由Climate Central独立研究中心的本杰明·施特劳斯研究所得。他的研究报告称,至2100年,全球气候变暖会导致海平面上升127厘米,届时,美国约1400个城市将面临被淹没的威胁。

在这份研究报告中,施特劳斯特别关注了美国佛罗里达州和路易斯安那州。他认为,佛罗里达州150个城市的270万人,以及路易斯安那州114个城市中的120万人都将处于极大的威胁中。此外,面临淹没威胁的地区还有新泽西州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州等。

根据《新科学家》杂志上的研究报告,“浮质法”能够让抵达地面的阳光减少五分之一。不过,这种方式也会降低天空的蓝度,从我们熟悉的蔚蓝色变成白色。美国加利福尼亚州卡内基科学研究所的本-克拉维茨表示,人类可以通过实施地球工程,解决面临的环境问题。然而,这种做法也会产生副作用。他指出,喷射到空中的颗粒直径在0.1到0.9微米之一,负责将阳光反射回太空。不过,由于太空中存在这些颗粒,天空的颜色也会从蓝色变成白色。

美国科学家研究发现,古代农业活动曾使世界避免进入新冰川期。这说明,人类活动引起全球气候变暖可能持续了数千年。研究人员说,砍倒大树并开垦第一片田地的史前农民使大气中甲烷和CO2等温室气体含量发生了很大变化,全球气温因此逐渐回升。

美国弗吉尼亚大学教授拉迪曼说:“要不是早期农业带来的温室气体,地球气温很可能还是冰川时期的气温。”拉迪曼承认,研究结果非常容易引起争议。

美国国家大气研究中心17日说,科学家通过两项最新研究预测,即使全世界温室气体的排放量稳定在2000年的水平,本世纪全球变暖和海平面上升的趋势已经不可逆转。

国家大气研究中心的科学家在18日出版的《科学》杂志上连续发表两篇论文,从不同角度预测了全球气候变化的趋势。他们的成果将由联合国下属的政府间气候变化专家委员会评估,收录到2007年公布的下一份全球气候变化报告中。

在第一篇论文中,国家大气研究中心的魏格雷提出了一个较简单的数学模型来理解全球气候变化。他认为,由于海洋存在“热惯性”,对温室气体等外界影响的反应有所滞后,本世纪全球变暖的趋势只不过是以前排放温室气体的后果。

据预测,到2400年,已存在于大气中的温室气体成分,将至少使全球平均气温升高1℃;不断新排放的温室气体,又将导致全球平均气温额外升高2至6℃。这两个因素还会分别引起海平面每世纪上升10厘米和25厘米。要遏制气候变暖的趋势,就必须将全球温室气体排放控制在极其低的水平,即使这样海平面上升的趋势恐怕也难以避免,每世纪10厘米的上升速度可能是最乐观的预测。

由杰拉尔德·梅尔等人发表的第二篇论文则预测,由于“热惯性”的存在,即使本世纪中人类不向大气排放任何温室气体,到2100年全球平均气温也将至少升高0.5℃,海平面将上升11厘米以上,其中海平面上升的速度比科学家早先的预测值高了一倍多。梅尔对此解释说,这是因为以前的预测没有考虑到冰川融化等的影响。

梅尔的研究小组用两套数学模型,借助超级计算机模拟了全球温室气体排放量分别为低、中、高时的气候和海平面变化情况。

中国科学家的最新研究表明,地球表面植被覆盖不断减少与全球气候变暖两者有着必然的内在联系,首先对这个更为科学的数学模型作一简单介绍。

首先必须介绍几个简单的物理常识:

一,力学

二,焦耳定律

英国物理学家焦耳做了大量的实验于1840年最先精确地确定电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比.跟通电时间成正比,这个规律叫做焦耳定律。焦耳定律可以用公式Q=I^2Rt表示

三,光电效应

光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,也就是光能量转换成电能。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应(Photoelectric effect)。光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏特效应。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。赫兹于1887年发现光电效应,爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应。

四,尖端放电效应

五,电磁感应定律

六,场分布概念

总之,其实就是力、热、光、电四大力学,近代物理等一些理论,还要知道高等数学、地质构造板块运动等方面的一些知识。

有了这些知识之后可以理解下面的话

⑴大前提

地球在围绕太阳公转地同时进行自转,黄赤夹角是23度26分,在太阳辐射的照射下,由于光电效应,地表物体的电子被不断电离,形成的负离子随着热空气上升,使得地表带上正电荷,带电量与太阳辐射强度以及时间成线性关系,也就是说,太阳在不断为地表充正电荷,负电荷则上升至高空,整个地表与大气层构成一个超级巨大电容器。

⑵电荷在地表将如何分布?

由于海水是良导体,相比之下,大陆板块是不良导体,因此电荷在海平面能够迅速流动,而在大陆上则流动相对缓慢一些,由于尖端效应,电荷将向地球表面海拔较高的地区不断聚集,因此,海平面总的电流效应为零,电流效应将主要体现在大陆板块之中。这样就可根据地球板块分布、地表详细地形地貌、地球自转情况以及太阳辐射角度等基本参数建立一个地球的电流及电荷模型,可计算出分布情况,理论上能够得出与实际非常吻合的结果,视参数选择的精确度以及计算机的数据处理能力。

⑶所带来的电流场分布情况以及地磁场产生机理

当地球一侧面对太阳时,根据此理论模型,若外界太阳辐射全部屏蔽,则地球表面的电荷运动趋势是不断向尖端地带运动,产生电流场1,称之为磁场1(这个电流场与地表大陆分布情况以及大陆海拔情况有关,且电流各向同性,所以其总体效应为零,但可在局部地区对地磁场的分布造成影响);与此同时地表在不断地放电,因此在太阳辐射存在的情况下,地球正对太阳一面的电荷分布(主要分布在大陆上)是东面电荷最多,西面电荷最少(由于地球自西向东自转),因此在面对太阳一侧形成了自东向西的电流,称之为电流分布2,这个电流产生一个磁场,称之为磁场2,且可知面对太阳一侧,磁场较强,背对太阳一侧磁场发散;此外地表尖端地带聚集的正电荷随着地球自转所产生的磁场大小可称为磁场3;而地表上空的负电荷也在随着地球自转产生电流场4,对应一个磁场,可称为磁场4,由于正负电荷总量相等,因此磁场3和磁场4总体效应为零。综上所述,磁场2是地磁场的主要来源,具体数据则需要根据太阳辐射情况、大陆板块分布情况等详细数据建立模型计算。

⑷地球如何实现电荷平衡

可将地球视为一个超级电容器,在太阳为这个超级电容器以1800A持续充电的同时,也在进行着1800A的放电(见费曼物理学讲义闪电平均电流1800A,可推知充电电流是1800A),这个放电,就是闪电,所以,地球上当今20世纪闪电的平均电流就是1800A,闪电的电流则是自地表向高空,自下而上。闪电需要将空气击穿,因此多发生在空气湿度较大的地带,如阴雨大风天气、以及较高海拔火山口地带等。地球的表面电场强度自下而上超过100V/m(见费曼物理学讲义),电场分布应该是,地表直到电离层,因此,可以推算出地球这个超级电容器蕴藏着很大的能量。既然电荷量很大,为什么我们没有感觉?因为我们所处的位置,在同一电位上,而干燥的空气又是极佳的绝缘体,所以没有什么感觉。

⑸若地表植被减少会出现什么问题?

由以上几点可知,地球大电容是一个平衡系统。长期以来,地球上生态环境,植被覆盖情况是相对稳定的,因此,地表的含水量相对稳定,因此,地表的电导率相对稳定。按照此理论,当地表植被减少时,地表的电导率下降,即表现为电阻加大,也就是说,地球电容器的内阻增大,而充电功率即太阳辐射情况相对较稳定,根据焦耳定律,这在一定程度上使得地表的发热量增大,一定程度上促进了全球变暖。

⑹若地表植被大量消失或者出现大范围干旱将出现什么情况?

如方圆上千公里植被大量消失或者干旱,造成地表大片地区成为绝缘体,使得无法按照原来的电流场进行流动而大量电荷聚集在地表。由于电荷之间的库仑力,直观上表现为土地表面形成裂口,宏观上则表现为所在大陆板块的张力,能量形式则是弹性势能。干旱的时间越长,则能量聚集量越大。当潮湿的空气运动到这一地区时,由于雨水的湿润,大地又重新成为较好的导体,地表积聚的大量电荷迅速向尖端地带运动,于是倾盆大雨,伴随着大量的闪电,能量迅速释放,造成大陆板块的异常运动。这种能量释放对于地球来说微不足道,但是对于人类来说则破坏力巨大。

可以由这个模型得知,地表植被不断减少是全球气候异常的主要推动力之一,在地表温度缓慢上升的同时,各类异常天气现象也日益频繁发生,其中有着复杂的相互作用,需要更多更详尽的数据,如大气、洋流、地质等多方面,这个模型可以作为地球物理学的基本模型。具体问题具体分析,还可以推广至其他天体、星系。

化石能源的大量使用,一方面是造成温室气体的排放,另外一方面则是大量酸雨使得植被减少,双重作用使气候异常加剧。

海洋变化

讲气候变化,海平面上升是很吸引眼球的新闻。其实大海并不是一个平面,海洋不同地方的海平面高度并不都是相同的,不同的大洋之间的海洋高度能相差不少。人类关心的,观测到的,实际上是沿岸的海平面。影响沿岸海平面变化的因素非常多,比如潮汐、天气,比如气候变化,还有陆地本身的上升、下降等等,当然不同的因素有不同的时间尺度。

人类对沿岸海平面变化的观测很早,当然早期资料的代表性普遍不足。地中海的资料比较好一些,观测到从公元1世纪到1900年的漫长时间里面,地中海的海平面变化幅度没有超过正负25厘米,或者说基本上是稳定的;这期间地中海的海平面升降的变化速率,基本上都在每年0到2毫米之间。进入近代以后,19世纪后半期,世界各大洋面都有了观潮仪,这样就有了对所有大洋洋面高度的监测数据。这些历史数据里面能发现明显的海平面加速上升的趋势,但是数据还不足以作定量分析。全面系统的观潮仪的数据记录是从1961年开始的,观察到1961年到2003年间,全球海平面上升的平均速度是每年1.8+-0.5毫米,这期间海平面并不是一个单纯的升高,而是有的年头升高,有的年头降低。更加全面的海平面数据是从1993年卫星进行测量开始的,理论上卫星观测可以得到最直接的海平面观测数据。卫星观测到1993年到2003年间,全球海平面上升速度是每年3.1+-0.7毫米,速度明显比此前加快。但是这个加快仅仅是短期变化,还是有长期趋势,还不好下结论。从观潮仪的记录来看,1993年到2003年的海平面上升速度在1950年代以后就曾经发生过,并不具有唯一性。

和很多气候问题一样,尽管全球海平面呈现了整体的升高趋势,但是各个大洋的海平面变化各有不同。观察到从1992年以来,最大的海平面上升发生在太平洋西部和印度洋东部,整个大西洋的海平面除了北大西洋部分地区外基本上在上升,但是在太平洋东部部分地区和印度洋西部,海平面实际上在下降。有兴趣的可以关注一下几个嚷嚷得很厉害的小岛国的位置,看看对他们来讲,问题究竟是不是真的存在,是不是真得很迫切。不同的岛国,情况还是很不同的。

原因分析

人为因素

1.人口剧增因素

人口的剧增是导致全球变暖的主要因素之一。同时,这也严重地威胁着自然生态环境间的平衡。这样多的人口,每年仅自身排放的二氧化碳量就将是一惊人的数字,其结果就将直接导致大气中二氧化碳的含量不断地增加,这样形成的二氧化碳温室效应将直接影响着地球表面气候变化。

2.大气环境污染因素

环境污染的日趋严重已构成一全球性重大问题,同时也是导致全球变暖的主要因素之一。21世纪,关于全球气候变化的研究已经明确指出了自上个世纪末起地球表面的温度就已经开始上升。

3.海洋生态环境恶化因素

海平面的变化是呈不断地上升趋势,根据有关专家的预测到下个世纪中叶,海平面可能升高50cm。如不采取及对措施,将直接导致淡水资源的破坏和污染等不良后果。另外,陆地活动场所产生的大量有毒性化学废料和固体废物等不断地排入海洋;发生在海水中的重大泄(漏)油事件等以及由人类活动而引发的沿海地区生态环境的破坏等都是导致海水生态环境遭破坏的主要因素。

4.土地遭破坏因素

造成土壤侵蚀和沙漠化的主要原因是不适当的农业生产。众所周知,良好的植被能防止水土流失。但到当前2014年,人类活动由于为获取木材而过度砍伐森林、开垦土地用于农业生产以及过度放牧等原因,仍在对植被进行着严重的破坏。土地沙化,4.7万吨土壤被侵蚀。土壤侵蚀使土壤肥力和保水性下降,从而降低土壤的生物生产力及其保持生产力的能力;并可能造成大范围洪涝灾害和沙尘暴,给社会造成重大经济损失,并恶化生态环境。

5.森林资源锐减因素

在世界范围内,由于受自然或人为的因素而造成森林面积正在大幅度地锐减。

6.酸雨危害因素

酸雨给生态环境所带来的影响已越来越受到全世界的关注。酸雨能毁坏森林,酸化湖泊,危及生物等。20世纪,世界上酸雨多集中在欧洲和北美洲,多数酸雨发生在发达国家,一些发展中国家,酸雨也在迅速发生、发展。

7.物种加速灭绝因素

地球上的生物是人类的一项宝贵资源,而生物的多样性是人类赖以生存和发展的基础。但是地球上的生物物种正在以前所未有的速度消失。

8.水污染因素

据全球环境监测系统水质监测项目表明,全球大约有10%的监测河水受到污染,本世纪以来,人类的用水量正在急剧地增加,同时水污染规模也正在不断地扩大,这就形成了新鲜淡水的供与需的一对矛盾。由此可见,水污染的处理将是非常地迫切和重要。

9.有毒废料污染因素

不断增长的有毒化学品不仅对人类的生存构成严重的威胁,而且对地球表面的生态环境也将带来危害。

自然因素

1.火山活动

2.地球周期性公转轨迹变动

地球周期性公转轨迹由椭圆形变为圆形轨迹,距离太阳更近。根据某科学家的研究地球的温度曾经出现过高温和低温的交替,是有一定的规律性的。

广东小学什么时候放暑假2022年

我国曾发生过如东航737 飞机坠毁、西南航空公司伊尔-18D飞机坠落,以及河南航空ERJ-190支线客机接地坠毁等重大空难事故。

据中国民航局官网报道,2022年3月21日,东方航空公司的一架波音737客机在执行昆明——广州航班任务时,于梧州上空失联。目前,已确认该飞机坠毁。机上人员共132人,其中旅客123人、机组9人。民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场。

事故发生后,总书记立即作出重要指示,要求立即启动应急机制,全力组织搜救,妥善处置善后,尽快查明事故原因,举一反三,加强民用航空领域安全隐患排查,狠抓责任落实,确保航空运行绝对安全,确保人民生命绝对安全。

根据国际机构的统计数据显示,一架飞机发生重大事故的机率约为三百万分之一,也就是说一架飞机需要积累三百万个航班,三百万次起落,才可能发生一次事故,所以飞机依旧是世界上最安全的交通工具,在人们日常生活中发挥了巨大作用,而一旦发生空难后,其后果也是非常惨痛的。下面,我就带大家共同盘点下,我国发生过哪些重大空难吧。

1、1988年1月18日,西南航空公司的一架伊尔-18D飞机,在北京——重庆航线航行时,在龙凤新民村发生空难,遇难108人,事故原因:经调查组勘察,4号发动机有燃烧痕迹,经检查油箱,排除油箱燃烧导致发动机燃烧可能,是4号发动机右启动发电机故障烧毁,导致4号发动机燃烧后坠落。

2、1990年10月2日,厦门航空公司的一架波音737型飞机在广州白云机场发生撞机事故,造成128名乘客遇难,事故原因:厦门航空的波音737被一名劫机犯劫持,在白云机场着陆时,由于劫机犯企图抢夺飞机控制器,导致飞机失去控制并撞向停在地面上的另外两架飞机后起火。随即,该机强行起飞,在空中打了个滚,就摔在地上解体,造成128名乘客遇难。

3、1992年11月24日,南方航空公司的一架波音737-300,航线为广州—桂林,在桂林机场发生空难,遇难141人,事故原因为:飞机右引擎自动节流阀故障,机乘人员没有及时发现并处理错误,造成飞机由从下降转变为平飞姿态,从而发生空难。

4、2002年5月7日,北方航空公司的一架麦道MD-82飞机在北京—大连航线飞行,在靠近大连的渤海海域发生空难,遇难112人,事故原因:驾驶员与地面通话,称客舱起火。据当时在海上作业的船员回忆,看到飞机急速坠入海中,并发出沉闷的巨响。

5、2010年8月24日,河南航空公司的一架ERJ-190型支线客机,在哈尔滨—伊春航线飞行中,在伊春林都机场跑道690米处场外提前接地坠毁,导致客机断成两截,部分乘客在出事时被甩出机舱,事故造成42人遇难,54人受伤。

飞机虽然是世界上最安全的交通工具,而一旦发生意外事故,所带来的伤亡和损失也是巨大的。如何减少和避免此类公共安全隐患,成为目前全人类亟待解决的问题。

历史上中国有几次空难?

广东中小学2022年暑假放假时间如下:

深圳市:中小学暑假放假开始于2022年7月10至2022年8月31日。

珠海市:义务教育阶段的学生们暑假时间开始于2022年7月11日,2022年8月31日结束暑假。

揭阳市:中小学暑假放假开始于2022年7月10至2022年8月31日。

广州市:中小学暑假时间开始于2022年7月11日至2022年8月31日。

中山市:中小学暑假放假开始于2022年7月10至2022年8月31日。

汕尾市:义务教育阶段的学生们暑假时间定在了2022年7月4日至2022年9月1日。

广州市:中小学暑假时间开始于2022年7月11日至2022年8月31日。

汕头市:义务教育阶段的学生们暑假放假时间于2022年7月3日开始,并且在2022年9月1日结束。

惠州市:中小学暑假时间开始于2022年7月11日至2022年8月31日。

梅州市:中小学暑假时间开始于2022年7月5日至2022年8月31日。

潮州市:义务教育阶段的学生们暑假放假时间于2022年7月3日开始,并且在2022年9月1日结束。

茂名市:义务教育阶段的学生们暑假时间定在了2022年7月4日至2022年9月1日。

小学生暑假注意事项

一、牢记:火警119,匪警110,急救中心120电话号码。

二、暑假正值汛期,因此,严禁到池塘、水库、蓄水池、河边等处私自玩耍洗澡。

三、不用湿手摸电器,发现别人触电不能用手拉,要用干木棒把电源打掉。

四、注意饮食卫生,不在剧烈运动后大量喝凉水;不随便在不卫生的地方乱吃东西,夏季天气炎热,饮食切忌暴饮暴食,切忌食用发霉、发酸、变馊、变质、过期的食物,以防食物中毒;暑假正值汛期,要注意防汛。

五、提醒孩子增强自我防范意识:不玩火,不玩电,不去公路、建筑工地等一切危险的地方玩耍,不与陌生人打交道,在没有大人监护的情况下,不私自外出;特别提醒孩子外出时注意交通安全。

六、不到营业性的网吧、电子游戏室等社会场所;不与陌生人或社会闲杂人员接触;禁止上网吧,禁止到游戏室、台球室、录像室、歌舞厅;禁止参加非法集会等不文明活动。

中国民航最近的空难是什么时候?

1908年10月17日,莱特兄弟设计制造的飞机在弗吉尼亚的迈尔堡进行第三次飞行时发生了意外,26岁的陆军中尉托马斯·塞普里金成为第一位死于空难的人。空难是我们每一个人都不希望发生的事情,细数近三十年来中国发生过多少次空难,这些值得我们去深思和改进。

1.1982年中国民航三叉戟阳朔撞山空难

1982年4月26日三叉戟(Trident2E)/1975年原英国德.哈维兰公司(现在的英国宇航公司)制造在向桂林奇峰岭机场进近过程中,失去控制,于16:45猛烈撞击阳朔附近的崩山粉碎性解体,原因不详。

2.1982年中国民航IL18广州事故

1982年12月24日IL18B/前苏联伊留申航空设计局1959年制造在广州机场五边进近飞行时,客舱冒烟,机组判断为电器起火,切断总电源,飞机落地采用紧急刹车,在联络道口处将飞机成功停稳,旅客开始从前舱门放下的工作梯开始撤离,但撤到第11名旅客时,舱内烟雾变浓,随后转为明火,大火最终在1小时后扑灭,飞机完全报废。

3.1983年中国民航三叉戟桂林地面撞机事故

1983年9月14日三叉戟(Trident2E)/1975年原英国德.哈维兰公司(现在的英国宇航公司)制造在桂林奇峰岭军民两用机场滑行过程中,与一架空军轰六飞机相撞。

4.1985年中国民航AN24济南复飞坠地空难

1985年1月18日AN24B/前苏联安东诺夫航空设计局1972年制造,当时济南天气状况不佳,在进近过程中偏离航道,不具备降落条件,塔台指示复飞时,机组有些犹豫,在最终进行复飞操作时处置不当,因失速坠地。

5.西南航空公司伊尔-18-222号坠机

1988年1月18日,中国西南航空公司伊尔-18-222号飞机执行北京-重庆航班任务时,在重庆机场附近坠毁,108人遇难。

6.山西航空IL14坠机意外

1988年10月7日IL14P/前苏联伊留申航空设计局1956年制造从空军临汾机场起飞后爬升过程中,由于左发突然停车,失去动力,飞机失控,撞向地面,最终在一家饭店屋顶坠毁。

7.1989年东方航空AN24起飞意外

1989年8月15日AN24RV/前苏联安东诺夫航空设计局1973年制造在上海机场起飞离地过程中,右发动机突然停车,机组采取措施,继续起飞,基本修正飞机偏转问题,但飞机未能继续爬升,飞机接地后最终冲出跑道,坠入离机场跑道外240米处的小河中

8.1992年通用航空YK42起飞意外

1992年7月31日,中国通用航空公司由南京飞往厦门的GP7552航班2755号雅克-42型飞机起飞滑跑途中冲出跑道,在距机场约600米处失事,107人死亡,19人受伤。

9.1992年南方航空B737阳朔撞山空难

1992年11月24日,中国南方航空公司波音737—2523号飞机执行3943航班任务,由广州飞桂林,在广西阳朔县杨堤乡土岭村后山粉碎性解体,141人遇难。这是中国民航史上最严重的空难之一。

10.1993年中国西北航空Bae146银川中断起飞意外

1993年7月23日,中国西北航空公司BAE146型2716号飞机执行银川-北京航班任务,在银川机场起飞时冲入水塘,54人遇难,机组3人受伤。

11.1994年中国西北航空TU154西安空难

1994年6月6日,中国西北航空公司图-154型2610号飞机,执行西安-广州2303号航班任务,在陕西省长安县鸣犊镇坠毁160人遇难。

12.1997年南方航空B737深圳空难

1997年5月8日晚21时许,中国南方航空有限公司深圳公司波音737-300型B2925号飞机执行重庆-深圳3456航班任务,在恶劣天气中强行降落深圳黄田机场,着陆过程中失事。机上旅客65人,其中死亡33人,重伤8人,轻伤20人;空勤组9人,其中死亡2人,重伤1人,轻伤6人。

13.1999年中国西南航空TU154瑞安空难

1999 年 2 月 24 日,中国西南航空公司图 154—2622 号飞机在执行成都至温州航班任务时坠毁,61 人遇难。

14.武汉6·22空难

2000年6月22日下午3时左右,武汉航空公司一架恩施-武汉的运7型客机,在武汉郊区坠毁,坠地时将汉江南岸一艘蹦船撞毁,当时在船上作业的7人全部遇难,加上飞机上的42名死者,此次空难中一共有49人牺牲。

15.2002年中国国际航空釜山空难

2002年4月15日,中国国际航空公司CA129北京-釜山航班在韩国庆尚南道金海市坠毁。机上共有155名乘客和11名机组人员,确定死亡人数为122人,失踪6人,幸存者38人。

16.2002年中国北方航空MD82大连坠海

2002年5月7日,中国北方航空公司一架麦道82飞机在辽宁大连附近海域坠毁,机上103名乘客和9名机组人员全部罹难。

17.2004年中国东方航空CRJ200包头失事

2004年11月21日8时21分,东航云南分公司(其前身为中国云南航空公司)B-3072号CRJ-200型飞机,由内蒙古自治区包头市飞往上海市的MU5210航班,在起飞后不久坠入机场附近南海公园的湖里。造成55人(其中47名乘客、6名机组人员和2名地面人员)遇难,直接经济损失1.8亿元。

18.伊春空难?

2010年8月24日,河南航空有限公司机型为ERJ-190,注册编号B-3130号飞机执行哈尔滨至伊春的VD8387班次定期客运航班任务,在黑龙江省伊春市林都机场30号跑道近进时距离跑道690米处(北纬4744'52“,东经12902'34”)坠毁,部分乘客在坠毁时被甩出机舱。

19.2022年MU5735坠机

3月21日下午,中国东方航空云南公司MU5735航班在从昆明长水机场飞往广州白云机场途中发生坠机事故,在广西梧州境内山区失事。这也是中国民航自2010年伊春空难之后又一次重大事故,并导致持续4227天,行业安全纪录再次“清零”。

中国发生过的重大空难:

1、92南航桂林空难?

1992年11月24日,南方航空公司执行广州-桂林的CZ3943航班(执飞飞机为波音737型B-2523),在向桂林机场正常进近过程中,高度突然下降,在阳朔县撞山粉碎性解体,机上乘客133人和机组人员8人全部遇难,无一生还,并且找不到一具完整的遗体,最大的尸块为一只手,这是中国民航历史上第最为惨烈的空难之一。

坠毁机型为波音737-31B,这是波音737-300型飞机当时第三次发生坠机事故,也是当时全球范围内737-300客机发生的第二严重的事故(仅次于2003年闪光航空604号空难)。

2、6·6西安空难?

1994年6月6日上午,西北航空公司Ty-154M型B2610号飞机执行西安-广州2303航班任务。8时13分由西安咸阳机场起飞,8时23分,飞机在空中失控,坠毁在西安市长安县鸣犊镇。

机上乘员160名,其中游客146名(外籍及境外游客13名)、机组成员14名全部罹难,160人无一幸存,飞机在距咸阳机场49公里空中解体。

3、11·21包头空难?

2004年11月21日8时21分,包头飞往上海的MU5210航班起飞出现严重事故,坠入包头市南海公园湖中并发生爆炸,机上47名乘客,6名机组人员以及地面2人共55人在事故中遇难。这也是国内比较罕见的遇难总人数大于飞机所承载总人数的空难事件。

4、南京7·31空难?

中国通用航空2755号班机空难(又名7·31空难或南京7·31空难)指1992年7月31日,一架由南京大校场机场飞往厦门国际机场的、机型为雅克-42Y的航班在起飞时坠毁,机上126人中有106人罹难。

经过调查发现,在起飞之前,机组人员并没有把飞机的水平尾翼调至与飞机的重心相适的角度,导致飞机在抬轮时仰角过大,导致飞机速度失去控制。其根本原因为机组人员的违章操作。这场空难为机组人员违章操作造成的重大事故。

5、97南航5.8空难?

1997年5月8日,中国南方航空编号B-2925的波音737-300型执行CZ3456由重庆江北机场至深圳黄田机场(今深圳宝安机场),飞机在暴雨中降落时由于飞行员失误造成飞机下降速度过快,飞机第一次尝试降落的时候发生三次弹跳,飞机结构和控制系统等严重受损。

飞行员决定复飞,第二次尝试降落时下降过快而无法控制飞机,最终坠毁在跑道上,起落架坍塌,机身在跑道上继续前行600米后爆炸解体。机上旅客65人,死亡33人,空勤组9人,死亡2人。

6、温州瑞安空难?

1999年2月24日16时30分左右,中国西南航空公司的一架TU-154(飞机注册号B-2622)执行SZ4509航班从成都-温州,在温州瑞安上空1200米高度以俯冲姿态坠毁。事故造成机上61人全部遇难。飞机失事位置在瑞安市阁巷镇柏树村东北方向约500米的农田里,位于温州机场跑道西南端226方位27公里处。?

7、广州白云机场劫机事件?

1990年广州白云机场劫机事件发生于1990年10月2日,劫机者乘上一架开往广州白云机场的波音737飞机,并闯入驾驶室。劫机者声称藏有爆炸物威胁飞行员将飞机开往台湾寻求庇护。飞行员并没有打算满足劫机犯的要求,并试图使其相信飞机上没有足够的燃料,继续飞往广州,并寻求机会降落。

劫机犯随后试图袭击飞行员并独自驾机未果。在飞行员试图降落时,这架波音737撞上了另一架飞机而起火,灾难造成128名乘客遇难。?

8、大连5·7空难?

大连5·7空难是指2002年5月7日21时24分,中国北方航空公司的一架麦道客机在大连海域失事的事故,事故共造成机上103名乘客、9名机组人员全部罹难。这一空难事故被称为大连5·7空难。通过调查,并经周密推理,认定“5·7”空难是一起由于乘客纵火造成的破坏事件。?

9、8·24黑龙江伊春空难?

8·24黑龙江伊春坠机空难是指2010年8月24日21时38分08秒,一架河南航空有限公司机型号为ERJ-190,注册编号B-3130的飞机,执行哈尔滨至伊春的VD8387班次定期客运航班任务,在黑龙江省伊春市林都机场30号跑道进近时距离跑道690米处坠毁的事件,部分乘客在坠毁时被甩出机舱,机上乘客共计96人,其中儿童5人。

事故造成44人遇难,52人受伤,直接经济损失3亿余元。该事故属可控飞行撞地,事故原因为飞行员失误。事发后,8月27日河南航空被注销。?

当班机长因受伤住院1年10个月之后,于2012年6月被羁押。2013年11月28日,该案在黑龙江省伊春市伊春区人民法院正式开庭审理。这是中国首例飞行员被指控重大飞行事故罪的案件。本案作为中国飞行员入刑第一案,受到了国际民航组织及中国最高人民法院的高度关注。?

9、国航釜山空难?

中国国际航空129号班机空难发生于2002年4月15日,失事地点在韩国釜山,是从中国北京到韩国釜山的定期航线。当时国航使用波音767-200ER客机,机身编号为B-2552,机长在空难后生还。

意外原因主要是天气恶劣,加上机场设备故障和机长因为一系列对话而分心,导致了客机撞山坠毁。造成包括11名机组人员、155名乘客在内的166人中的129人不幸罹难。?

10、88年中国民航重庆

1988年1月18日,中国民航西南航空公司B-222号伊尔18型客机从北京飞往重庆,北京时间22时15分,在距重庆白市驿机场直线距离约5公里处坠毁。10名机组人员、98名乘客(其中3名来自日本、1名来自英国)全部不幸罹难。

经调查组勘察,4号发动机有燃烧痕迹,经检查油箱排除油箱燃烧导致发动机燃烧可能最后确认是4号发动机右启动发电机故障烧毁,导致4号发动机燃烧后坠落。

以上内容参考?世界华人报-盘点中国历史上的十大最惨重空难